大学受験において、英語は文系・理系を問わず、合否を分ける最も重要な科目の一つです。 しかし、「何から手をつければいいかわからない」「勉強しているのに成績が上がらない」と悩む高校生は後を絶ちません。

特に「共通テスト」への変更以降、単なる暗記ではなく「本当に読める・聞ける力」が問われるようになり、正しい勉強法(戦略)の重要性が増しています。

この記事では、まず大学受験の英語(特に共通テスト)の特徴を解説し、次に「英単語」「英文法」「長文読解」「リスニング」という分野別の効果的な勉強法を、網羅的にご紹介します。

まずは知ることから。共通テスト(英語)の特徴と対策

大学受験の英語対策は、ゴール(入試)を知ることから始まります。ここでは「共通テスト」のリーディングとリスニング、それぞれの特徴を掴みましょう。

① リーディングの特徴(膨大な量とスピード)

- 旧センター試験との違い

旧センター試験にあった「発音・アクセント・文法」の単独問題は廃止されました。 - 特徴

試験時間80分に対し、単語数は約6,000語(旧センターの約1.5倍)と言われ、圧倒的な情報処理スピードが求められます。すべてが「長文読解」であり、日常的なブログ、広告、説明文、図表など、多様な形式の英文を素早く読み解く「多読」能力が必須です。 - 対策

単語・文法の基礎を固めた上で、「返り読み」をせず英文を頭から理解する訓練や、時間配分を意識した演習が不可欠です。

② リスニングの特徴(高い難易度と配点)

- 特徴

リーディングと同様に100点満点となり、重要性が格段に上がりました。 読み上げ回数が「1回読み」の比率が高いこと、イギリス英語やアメリカ英語以外の多様な発音が含まれること、図表を見ながら情報を整理させる問題があることが特徴です。 - 対策

単語を「音」で覚える(シャドーイングやディクテーション)習慣と、日常的に多様な英語音声に触れ、「英語の耳」を作っておくトレーニングが求められます。

【分野別】大学受験の英語の効果的な勉強法

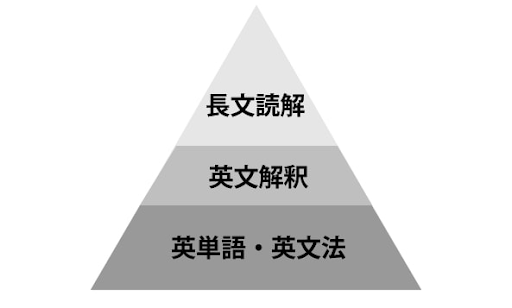

共通テストの特徴を踏まえ、英語力を構成する「4つの分野」それぞれの、正しい勉強法(進め方)を解説します。

① 英単語・英熟語(すべての土台)

単語を知らなければ、文法がわかっても「長文」は読めず、「リスニング」も聞き取れません。すべての土台です。

効果的な勉強法(ステップ)

- まず、自分に合った1冊の単語帳(例えば『システム英単語』『ターゲット1900』など)を決めたら、それを完璧にすることを目標にします。

- 「1日に100個を(浅く)見る」作業を毎日繰り返し、脳に触れる回数を増やす「反復」が鍵です。

- 目で見る(黙読)だけでなく、必ずCDやアプリ(例えば『mikan』など)も活用し、「音」も一緒に覚え、リスニング対策にも繋げましょう。

専門ノウハウ①:語彙を「推測」する技術(接頭辞・語幹・接尾辞)

単語が出てきても、「接頭辞」「接尾辞」「語幹」の意味を知っていると、単語の意味を推測できる場合があります。

例えば、 pre(前に) + view(みる) = preview(試写・下見)

このように、パーツの意味を理解しておくと、語彙を効率的に増やす最強の武器になります。

英語の接頭語の意味一覧

| 接頭語 | 意味 | 例 | 意味 |

| pre- | 前に | preview | pre(前に) + view(みる) = 試写・下見 |

| post- | 後に | postpone | post(後に) + pone(置く) = 延期する |

| im- | 反対 | imperfect | im(反対) + perfect(完全) = 不完全な |

| un- | 否定 | unable | un(否定) + able(可能性) = できない |

| co- | 共に | coworker | co(共に) + worker(働く人) = 同僚 |

| en- | その状態にする | enjoy | en(その状態にする) +joy(楽しむ) = 楽しい |

| inter- | 相互間で | interchange | inter(相互間で) + change(変える) = 交換する |

| re- | 戻す/再び | reborn | re(再び) + born(生まれる) = 再生する |

| ex- | 外に | expose | ex(外に) + pose(置く) = さらす |

| in- | 中に | include | in(中に) + clude(閉じる) = 含む |

| de- | 離れて/下に | decrease | de(下に) + crease(増える) = 減る |

| dis- | 離れて | disagree | dis(離れて) + agree(賛成する) = 反対する |

| mis- | 誤って | misunderstand | mis(誤って) + understand(理解する) = 誤解する |

| over- | 超えて | overlook | over(超えて) + look(見る) = 見逃す |

| sub- | 下に | subway | sub(下に) + way(道) = 地下鉄 |

英語の接尾語の意味一覧

| 接尾語 | 意味 | 例 | 意味 |

| -able | 〜できる | movable | mov(動く) + able(〜できる) = 可動の |

| -ful | 〜に満ちた | powerful | power(力) + fun(〜に満ちた) = 強力な |

| -al | 〜に関する | annual | annu(年) + al(〜に関する) = 毎年の |

| -ify | 〜化する | justify | just(正しさ) + ify(〜化する) = 正当化する |

| -ate | 〜にする | create | cre(つくる) + ate(〜にする) = 創造する |

| -logy | 学問 | biology | bio(命) + logy(学問) = 生物学 |

| -er (-or) | 人/もの | partner | part(部分) + er(人) = 仲間 |

| -ism | 主義/説 | egoism | ego(自分) + ism(主義) = 利己主義 |

| -age | 状態/集合 | heritage | herit(受け継ぐ) + age(集合) = 遺産 |

| -ance | 行動/状態 | acceptance | accept(受け入れる) + ance(行動) = 受諾 |

| -ness | 〜であること | business | busi(勤める) + ness(〜であること) = 仕事 |

| -ship | 〜である状態 | friendship | friend(友達) + ship(〜である状態) = 友情 |

| -tion | もの/こと | caption | cap(つかみ取る) + tion(こと) = 見出し/字幕 |

| -ment | 〜であること | agreement | agree(賛成する) + ment(〜であること) = 賛同 |

| -ency | 状態 | tendency | tend(傾向がある) + ency(状態) = 傾向 |

英語の語幹の意味一覧

| 語根 | 意味 | 例 | 意味 |

| cept | 取る | accept | ac(〜の方向へ) + cept(取る) = 受け取る |

| tain | 保つ | sustain | sus(下に) + tain(保つ) = 維持する |

| pose | 置く | impose | im(中に) + pose(置く) = 課する |

| scribe | 書く | describe | de(下に) + scribe(書く) = 描写する |

| duct | 導く | conduct | con(共に) + duct(導く) = 行う |

| ply | 折る | imply | im(中に) + ply(折る) = 暗示する |

| fer | 運ぶ | confer | con(共に) + fer(運ぶ) = 話し合う |

| mit | 送る | admit | ad(〜へ) + mit(送る) = 〜へ入ることを許可する |

| spect | 見る | inspect | in(中に) + spect(見る) = 調査する |

| tend | 伸ばす/引く | extend | ex(外に) + tend(伸ばす) = 拡大する |

| tract | 引っ張る | attract | at(〜の方向へ) + tract(引っ張る) = 引きつける |

| dict | 言う | predict | pre(前に) + dict(言う) = 予測する |

| ject | 投げる | inject | in(中に) + jest(投げる) = 注射する |

| port | 運ぶ | export | ex(外に) + port(運ぶ) = 輸出する |

| form | 形づくる | reform | re(再び) + form(形づくる) = 改良する |

② 英文法・語法(読解のルール)

文法は、英文を正確に読み解くための「ルール(設計図)」です。これが曖昧だと、単語がわかっても「なんとなく」の感覚でしか読めず、複雑な長文で必ず破綻します。

効果的な勉強法(ステップ)

- 文法問題集(例えば『Next Stage(ネクステ)』や『Vintage』など)をただ解くだけでは、「わかったつもり」になりがちです。

- 必ず講義系の参考書(例えば『Forest』『Evergreen』など)と併用し、間違えた問題は**「なぜ、その答えになるのか」という「理由(ルール)」**を、他人に説明できるレベルまで理解し直すことが重要です。

- まずは「5文型(SVOC)」や「品詞(名詞, 動詞, 形容詞…)」といった基礎を徹底的に固めましょう。

③ 英語長文読解(得点源)

共通テストも個別試験も、配点の多くは長文読解です。ここで点数を稼ぐことが合格に直結します。

効果的な勉強法(ステップ)

- 「単語」と「文法」の基礎が固まったら、まずは短い長文から演習(精読)を始めます。

- 最も重要なのは「復習」です。解きっぱなしにせず、以下の点を徹底しましょう。

- 知らない単語をリスト化する

- わからなかった文法の構文を分析する(SVOCを振る)

- なぜその答えになるのか(本文のどこに根拠があったか)を徹底的に分析する

- 最後に必ず「音読」する

- 精読で「正確に」読めるようになったら、徐々に読むスピードを意識し「多読」の練習に移ります。

【専門ノウハウ②:長文読解テクニック】

1. 文脈から「推測」する

長文でわからない単語が出てきても、立ち止まらないことが重要です。文章の前後関係(文脈)から意味を推測しましょう。

(例)My grandmother is slightly deaf. In other words she is hard of hearing.

In other words(言い換えれば)とあるので、deafとhard of hearingは同じような意味だと推測できます。- 答え:

deaf= 「耳が遠い」

2. ディスコースマーカーに注目する

長文読解では、「ディスコースマーカー(談話標識)」に注目すると、筆者の主張が格段に読み取りやすくなります。

- 順接:

Therefore(それゆえに) - 逆接:

However/But(しかし)→ この直後に筆者の主張が来やすい! - 例示:

For example(例えば) - 結論:

In conclusion(結論として)

④ リスニング(差がつく分野)

共通テストでの配点が高く、対策に時間がかかるため、早く始めた人が圧倒的に有利になる分野です。

効果的な勉強法(ステップ):

- 長文読解と同様、「復習」が命です。聞きっぱなしにせず、以下の復習を徹底しましょう。

- ディクテーション: 聞き取れなかった部分を書き取ることで、弱点(音の繋がり、知らない単語)を特定します。

- オーバーラッピング: スクリプト(台本)を見ながら、音声と同時に発音します。

- シャドーイング: スクリプトを見ずに、音声のすぐ後を追いかけて発音します。

- この地道な反復が「英語の耳」を作ります。

英語学習で挫折する「独学の壁」とは?

ここまで、分野別の「正しい」勉強法(How To)と専門ノウハウを解説しました。 しかし、多くの受験生がこの「正しい勉強法」(例えば、長文の精読やシャドーイング)を知っても、英語の成績が上がらずに挫折していきます。

なぜでしょうか? それは、これらの勉強法は、「独学」で「質の高い状態」を保ちながら「継続」するのが、非常に困難だからです。

壁①:質の担保(わかったつもり)

「なぜ、この長文が読めなかったのか?」という復習・分析を、独学(自分一人)で徹底的に行うのは至難の業です。多くの場合、「わかったつもり」の浅い復習で終わってしまい、質が上がりません。

壁②:モチベーションの継続

英単語の暗記やシャドーイングは、成果が見えにくい地道な作業です。一人で続けていると「この方法で合っているのか」と不安になり、孤独感からモチベーションが続なくなります。

壁③:計画倒れ

「単語」「文法」「長文」「リスニング」という4分野を、自分のレベルに合わせてバランス良く進める計画を立て、管理し続けるのは、受験生にとって大きな負担です。

「独学の壁」を「仕組み」で解決する、河合塾マナビスという選択肢

もし、その「独学の壁(=質・継続・計画)」を、受験のプロ(伴走者)と「仕組み」で解決できるとしたらどうでしょうか。

それこそが、河合塾マナビスが提供する学習環境の真価です。

① 「質の高いインプット」を担保する映像授業

独学(参考書)では理解に時間がかかる「英文法(ルール)」や「長文読解のコツ(分析)」も、全国トップレベルの講師陣による映像授業(インプット)なら、最短時間で「わかる」ことができます。

② 「独学の壁(質)」を破壊する「アドバイスタイム」

マナビスの最大の強みは、授業(インプット)の直後にある「アドバイスタイム(アウトプット)」です。 アドバイザー(伴走者)に対し、「今日学んだ文法を説明する」「長文がなぜ読めなかったかを分析・報告する」という対話を行います。 これにより、独学では絶対に不可能な「客観的な視点での『わかったつもり』の排除」が実現し、勉強の「質」が劇的に向上します。

③ 「独学の壁(計画・継続)」を防ぐ学習サポート

アドバイザーは、英語4分野のバランスや進捗を管理する「学習計画」の立案・見直しも行います。 「独学の壁」であった「計画倒れ」や「モチベーションの低下(孤独)」を防ぎ、あなたが「正しい勉強法」を「継続」できる環境を、「仕組み」として提供します。

英語の各分野の「正しい勉強法」を理解したら、次にそれを「いつ・どれだけやるか」という学習計画に落とし込むことが、合格への最短距離です。大学受験の『勉強計画の立て方』については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ:英語の勉強法を知り、それを「実行」できる環境を選ぶ

大学受験の英語は、「正しい勉強法(How To)」を知るだけでは合格できません。 それを「いかに高い『質』で『継続』できるか」が、合否を分けます。

- 共通テストと分野別の「正しい勉強法」と「専門ノウハウ」を理解する

- しかし、それらを「独学」で実行するには「壁」があることを認識する

- その「壁」を「仕組み」で解決できる環境(例:河合塾マナビス)を選ぶ

まずはこの記事で紹介した「分野別勉強法」を、今日から一つでも実践してみてください。 そして、もし「独学の壁」を感じたら、河合塾マナビスに相談することを検討してみてはいかがでしょうか。